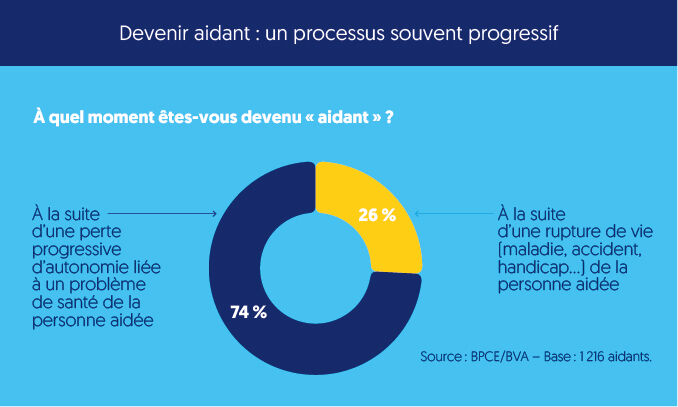

Être aidant, c’est s’inscrire dans un temps long : les aidants que l’étude de BPCE L’Observatoire a interrogés le sont depuis cinq ans en moyenne ; 15 % sont aidants depuis plus de dix ans. L’entrée dans la vie d’aidant n’est d’ailleurs pas toujours facile à « dater » car elle est souvent progressive : 74 % déclarent être devenus aidants « à la suite d’une perte progressive d’autonomie liée à un problème de santé de la personne aidée », contre 24 % « à la suite d’une rupture de vie (maladie, accident, handicap…) ». Certains reconnaissent avoir pris conscience plus tard, qu’ils étaient devenus aidants.

« Rétrospectivement, les aidants expriment le regret de ne pas avoir assez anticipé ou d’avoir pris certaines décisions trop tardivement. »

Bien que ces parcours s’inscrivent dans une temporalité longue, ce qui frappe en premier lieu est la prégnance du présent. Les aidants décrivent une multitude d’urgences à gérer, et surtout le sentiment de n’avoir que peu de prise sur le déroulement des évènements, de ne rien pouvoir anticiper.

Le temps est d’abord contraint par l’évolution de la maladie et l’incertitude sur le pronostic : le diagnostic est parfois long à poser, jusqu’à plusieurs années, et quand bien même le diagnostic est clair et la maladie connue, il est le plus souvent impossible d’anticiper la réaction aux traitements et/ ou le rythme d’évolution des symptômes.

À cette incertitude médicale s’ajoute la complexité des démarches administratives, qui entrave véritablement le parcours des aidants, la reconnaissance du handicap ou l’obtention d’aides étant des jalons importants, parfois déterminants pour la suite. Les parents d’enfants en situation de handicap, notamment, décrivent des relations complexes avec leurs multiples interlocuteurs : MDPH (Maison départementale des personnes handicapées), Sécurité sociale, Education nationale… Les parents sont très « prescrits » et ont le sentiment de ne pas avoir la main, de devoir se battre face à un système complexe. De fait, ils développent de véritables compétences en ingénierie sociale, en plus de devenir des « experts » de la pathologie et des besoins de leur proche : un positionnement expérientiel d’expertise que valorisent les réseaux associatifs d’aidants.

Le temps des aidants est donc un temps contraint, où se superposent les temporalités médicales et les temporalités administratives, comme les pièces d’un puzzle qui se mettent en place progressivement et dans le désordre – la clarification du diagnostic et du pronostic, la mise en place des soins et/ou des aides professionnelles, l’obtention des allocations ou des prestations, la reconnaissance du handicap…

À titre d’illustration, BPCE L’Observatoire a modélisé trois parcours d’aidants, réalisés à partir des entretiens menés par le CREDOC. Ils se présentent chacun comme une succession de quatre grandes étapes, avec un horizon davantage fixé sur « l’étape d’après » que sur une projection de long terme. Le temps initial est souvent long, avec des logiques différentes selon le handicap (combat pour la reconnaissance) ou l’avancée en âge (déni et surestimation de ses capacités). La projection vers un avenir plus lointain ne peut se faire que lorsqu’un certain équilibre est trouvé, avec une différence fondamentale liée à la position dans le cycle de vie, selon que l’on accompagne un enfant dont la vie reste à construire, ou un parent pour lequel on souhaite adoucir les conditions de la fin de vie.

Ce que montrent ces parcours, c’est l’importance de rétablir, pour les aidants, une capacité à agir, qui leur permette de construire leur parcours et d’anticiper l’avenir au-delà de « l’étape d’après ». Le prérequis est de faciliter les démarches, via une meilleure coordination des acteurs, un guichet unique ou un service d’accompagnement, mais aussi de bénéficier de conseils ou d’un retour d’expérience pour être en mesure de se projeter à plus long terme. Les anciens aidants interrogés dans le cadre de l’enquête qualitative avec le CREDOC expriment le regret de ne pas avoir assez anticipé, d’avoir pris certaines décisions trop tardivement et souvent dans de mauvaises conditions, pressés par l’urgence.

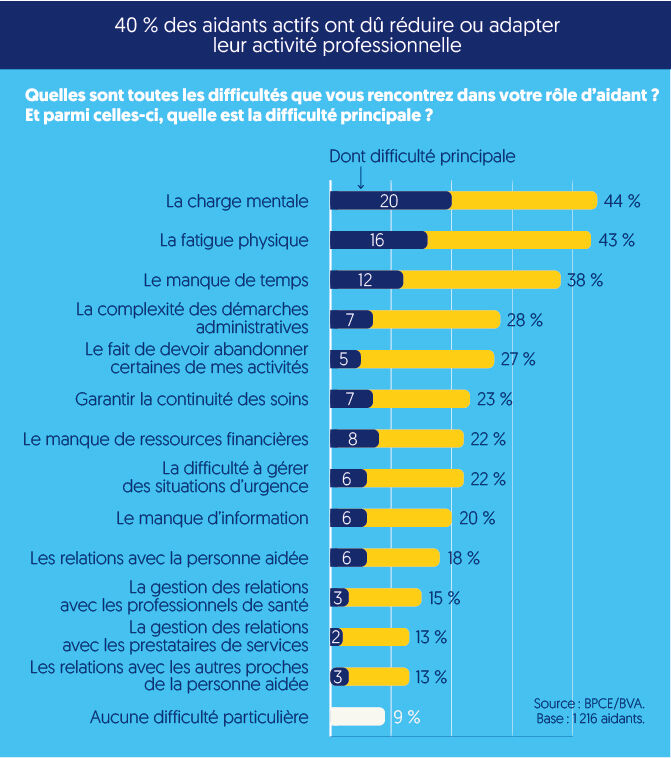

Par ailleurs, lorsque les aidants sont interrogés sur les principales difficultés rencontrées, celle qui arrive en tête, de loin, est la charge mentale. Cela fait écho au constat d’une perte de maîtrise face aux incertitudes médicales et aux complexités administratives que nous décrivions précédemment. Les aidants se doivent d’être prêts face à un évènement inattendu qui pourrait remettre en cause l’équilibre précaire de l’aide : une dégradation brutale de l’état de la personne aidée, une chute, le refus d’une aide, un dossier incomplet, un intervenant qui fait défaut… Les aidants vivent une forme d’astreinte permanente qui génère une lourde charge mentale.

Plus l’aide est importante et fréquente, plus les difficultés déclarées sont nombreuses : 32 % des aidants qui apportent de l’aide tous les jours se sentent contraints d’abandonner certaines de leurs activités, contre seulement 20 % de ceux qui aident une fois par semaine. Ces aidants « quotidiens » sont également plus nombreux à souffrir de fatigue physique (49 %) et d’une forte charge mentale (48 %).

La nature des troubles de la personne aidée est également déterminante : plus les troubles sont sévères, plus les difficultés déclarées par les aidants sont nombreuses. On remarque en outre que lorsque les troubles sont d’ordre cognitif, mental ou psychologique, les aidants ressentent plus souvent une forte charge mentale (53%), probable signe d’une moindre maîtrise du comportement de la personne aidée et/ou d’un stress face à l’imprévisibilité de ses réactions.

La situation professionnelle et financière de l’aidant joue un rôle important dans la perception des difficultés. Les actifs sont plus nombreux à souligner « le manque de temps » (41 % vs 27 % pour les inactifs). Les ménages les plus modestes, quant à eux, sont ceux qui déclarent le plus fréquemment avoir des difficultés liées au manque de ressources (27 % pour les ménages ayant un revenu foyer mensuel inférieur à 2 500 euros).

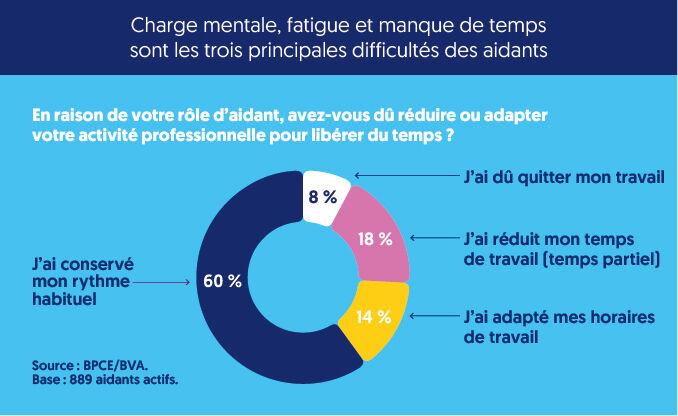

Être aidant, c’est un engagement, voire une forme de don de soi. Nombreux sont ceux qui soulignent qu’ils n’ont « pas le choix », même si la réalité est probablement plus nuancée, définie par l’éventail de choix que chacun s’autorise. La charge est généralement lourde, avec des difficultés multiples, des impacts sur l’activité professionnelle, la vie sociale, les finances du ménage. Malgré ces difficultés, le vécu mesuré par l’étude de BPCE L’Observatoire est loin d’être négatif. Un paradoxe que les récits de vie permettent d’éclairer.

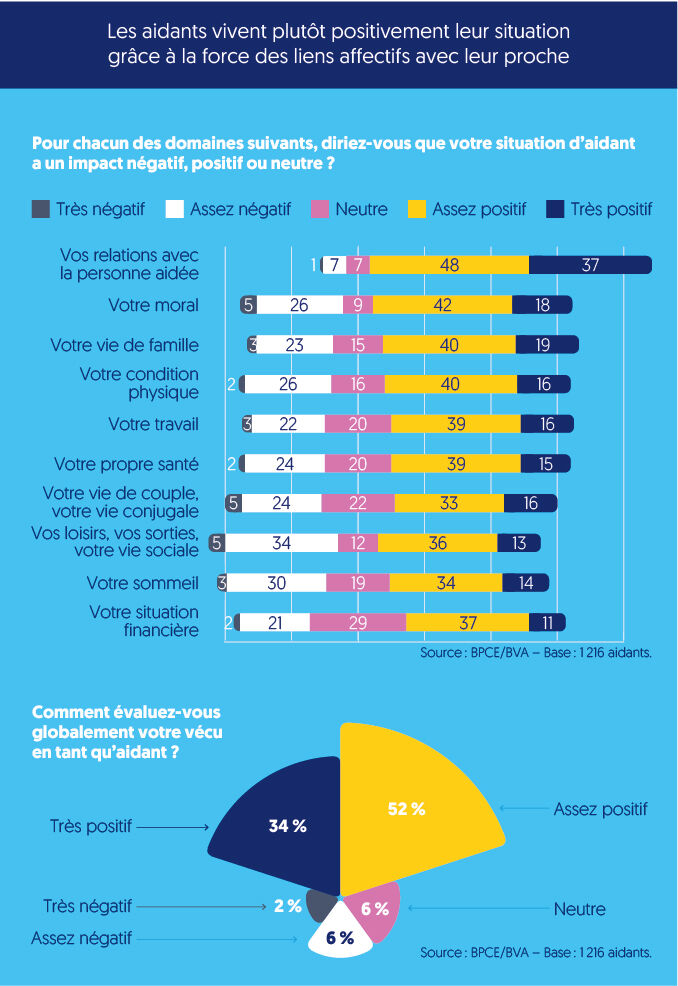

« Les aidants vivent plutôt positivement leur situation grâce à la force des liens affectifs avec leur proche. »

Les aidants font face à de multiples difficultés et doivent le plus souvent adapter ou réduire leur activité professionnelle, sans compter le poids affectif de voir un proche touché par le handicap ou la maladie. Pourtant, lorsque l’on demande aux aidants de noter sur une échelle de -5 (extrêmement négatif) à +5 (extrêmement positif) les principaux impacts de leur situation d’aidant, le solde est globalement positif. L’impact le plus négatif porte sur les loisirs, les sorties, la vie sociale, suivi du sommeil et de la vie de couple. À l’inverse, l’impact est perçu positivement quant aux relations avec la personne aidée : 37 % très positivement et 48 % assez positivement. De manière générale, les aidants témoignent d’une perception largement positive de leur propre vécu. Ces résultats peuvent sembler pour le moins paradoxaux avec toutes les difficultés évoquées plus haut mais les récits de vie éclairent cette ambivalence. D’un côté, le quotidien est dur et contraignant, mais les aidants partagent un fort sentiment d’utilité, de satisfaction dans l’aide apportée, dont les effets sont visibles. S’impliquer comme aidant, c’est donner un sens à ces tâches du quotidien, certains exprimant une forme de « redevabilité » vis-à-vis de la personne aidée, un lien de don et de contre-don.

Source : BPCE L’Observatoire – Le temps des aidants (avril 2021)