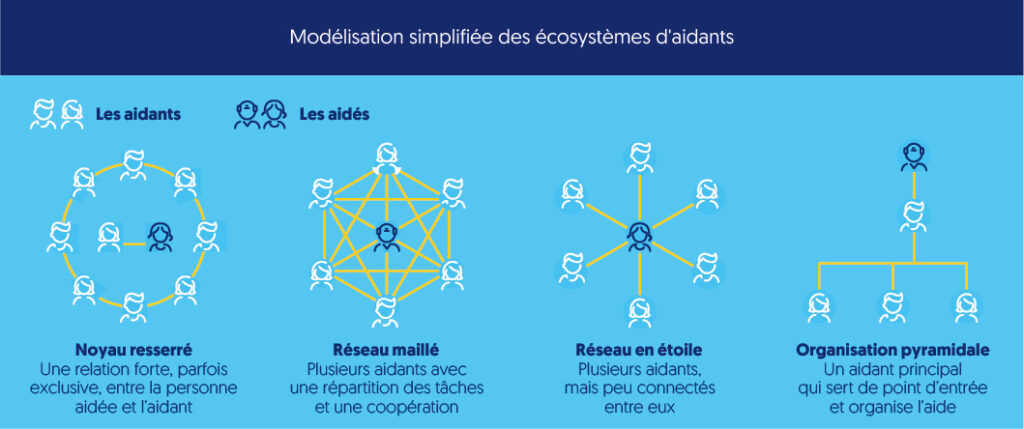

Si l’on tente de modéliser l’écosystème des aidants, plusieurs structures émergent, selon que le réseau d’aide est étendu ou resserré sur le couple aidant-aidé, mais aussi en fonction de la coopération entre les différents acteurs. L’étude de BPCE L’Observatoire en distingue quatre : un noyau resserré, un réseau maillé, un réseau en étoile et une, organisation pyramidale (voir schémas ci-dessous). Ces structures sont, dans la réalité, souvent hybridées dans des organisations plus complexes. Il s’agit de cellules d’organisation élémentaires qui se combinent.

L’organisation en noyau resserré correspond notamment aux conjoints aidants. Les entretiens menés par le CREDOC témoignent d’une forme de repli sur soi pour ces couples confrontés à l’épreuve du handicap ou de la maladie. Le repli se traduit d’abord par l’arrêt ou la réduction de l’activité professionnelle, que ce soit pour l’aidant ou pour la personne aidée. Les activités sociales ou de loisirs sont également impactées. La limitation de ces moments de socialisation fait courir le risque de couper l’aidant et la personne aidée d’un réseau relationnel qui sera, en retour, plus difficilement mobilisable pour décharger de certaines tâches ou accorder des temps de répit.

Dans cette configuration, il existe un véritable risque pour les aidants qui vivent une « astreinte » permanente et n’ont pas de relais pour se décharger de certaines tâches. C’est une organisation qui tient souvent par la force du lien affectif entre l’aidant et la personne aidée : les proches développent une relation parfois fusionnelle avec la personne aidée, avec un investissement très important, d’autant qu’ils sont quasi toujours cohabitants. Les autres aidants ou soutiens sont plus éloignés, avec une répartition des tâches structurellement déséquilibrée. Ces constats sont corroborés par l’analyse de la corrélation entre le nombre d’heures consacrées à l’aide et le nombre d’aidants : plus le volume horaire d’aide déclaré par l’aidant est élevé, moins le réseau des co-aidants est étendu, témoignant d’une tendance, soit à la concentration, soit à la répartition des tâches. Pouvoir s’appuyer sur un réseau étendu permet, en effet, de ne pas sursolliciter un seul aidant et de pouvoir compter sur des relais pour des moments de répit, mais d’autres difficultés surgissent, liées à la répartition des tâches et à la conciliation entre les aidants pour les prises de décision.

Le cas d’un réseau maillé correspond, par exemple, aux fratries s’occupant d’un parent isolé. Lorsque les frères et sœurs se coordonnent peu, ou qu’interviennent également des aidants issus de l’entourage amical ou du voisinage, le réseau est davantage en étoile. Lorsqu’une personne – un membre de la fratrie, un conjoint… – fait le lien avec les autres aidants et organise l’aide, le réseau est plutôt pyramidal.

La principale différence entre ces réseaux d’aidants étendus tient à la manière dont ils fonctionnent, c’est-à-dire la façon dont est répartie la charge et dont les décisions sont prises.

Il convient néanmoins de souligner que certains facteurs facilitent une meilleure répartition des tâches ou une organisation plus efficace. Un prérequis nécessaire, mais pas suffisant, est celui de l’entente entre les membres de la fratrie : la solidarité, l’empathie et l’écoute sont des garde-fous à une répartition trop déséquilibrée.

Par ailleurs, parmi les bonnes pratiques recensées lors des entretiens, on observe que la mise en place d’une concertation régulière – en face-à-face ou à distance – a des effets positifs. Un groupe de sœurs, par exemple, a mis en place un groupe Whatsapp pour échanger quotidiennement sur l’état de leur mère, se répartir les appels et visites, et réagir plus efficacement en cas de problème. Cela étant, même dans ces configurations très organisées, un aidant – ou plutôt une aidante – se retrouve souvent en première ligne et assume davantage de charges.

Source : BPCE L’Observatoire – Le temps des aidants (avril 2021)